法務コラム

メール・Excel・共有フォルダで法務案件・契約書管理を工夫し尽くす方法と、その限界

投稿日:2025.05.26

契約書や法務案件が増えてきて、メール・Excel・共有フォルダでの管理に限界を感じていませんか?「手動転記や手動でのファイル移動がめんどう」「ファイルが見つからない」「入力ミスが起きる」「属人化が進んでいる」といった日々の課題が積み重なり、このままの方法ではリスクや非効率が拡大すると不安を抱えている方も多いでしょう。

本記事では、今すぐに実践できる「メール・Excel・共有フォルダ」を工夫した管理改善策を紹介するとともに、さらなる業務効率化やリスク軽減、脱属人化を根本から実現する最新の法務案件管理システム「OLGA」について詳しく解説します。現状のやり方を工夫しつつ、次のステップへの道筋も見えてくるはずです。

目次

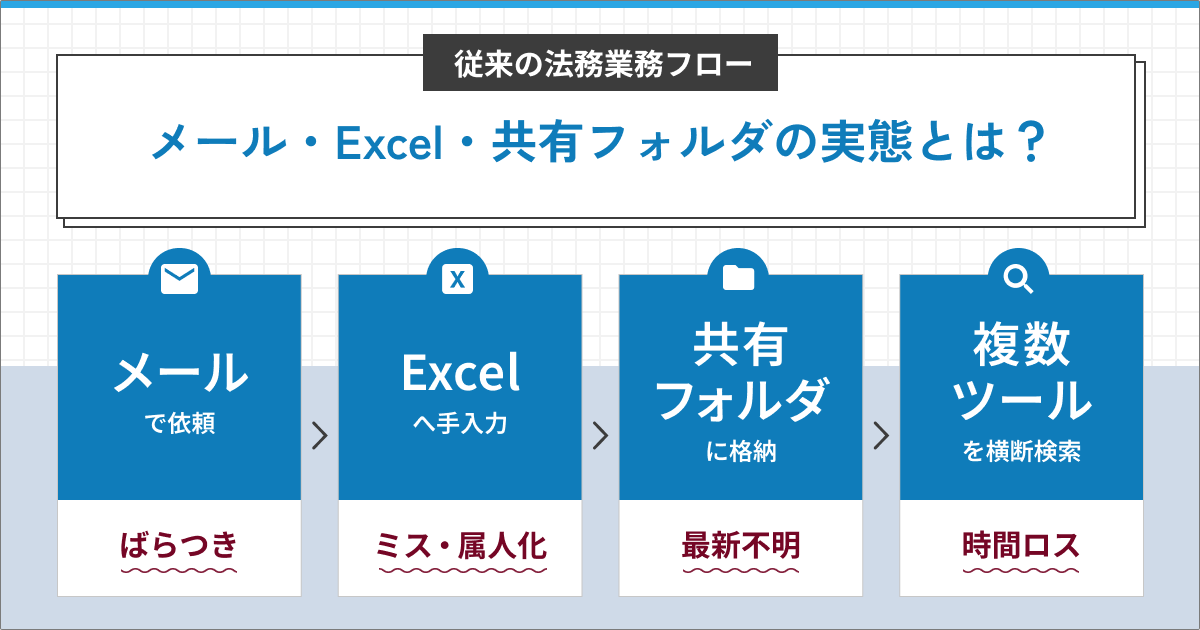

従来の法務業務フロー:メール・Excel・共有フォルダの実態とは?

多くの企業において、法務案件の管理は「メール」「Excel」「共有フォルダ」の3つのツールを使って構築されています。一見、簡素で誰でも使える身近な仕組みのように思えますが、実はこの“なんとなく続いている業務フロー”には、非効率と属人化のリスクが潜んでいます。

案件受付の第一歩:メールでの依頼

法務案件の受付は、依頼部門からのメールが起点です。例えば営業部門が新規の取引先との契約書チェックを依頼する際、「契約書を添付しましたので確認お願いします。締切は今週金曜日です」といった簡単なメールが届きます。

このような依頼メールは、フォーマットも定まっておらず、案件名・契約金額・相手先・期日といった情報もばらつきがあります。そのため、法務部門は必要な情報を読み取って、都度Excelに手作業で転記しなければなりません。

Excel台帳での管理:シンプルだけど手間とリスクが大きい

多くの企業では「法務案件台帳」としてExcelを活用しています。案件名、依頼部門、相手先、契約種別、期限、進捗状況など、10〜15項目ほどの情報を入力することが一般的です。例えば、年間1万件の案件を扱う中堅企業では、1日あたり40件以上の手入力が発生します。入力を忘れる、ミスする、記録がずれるといった問題も頻出し、台帳としての正確性を保つために、ダブルチェックの体制を設けている企業も少なくありません。

Excel管理をうまく工夫している企業では、マクロや入力規則、データ検証機能を使って一定の自動化や入力漏れ防止を行っていますが、これも属人化しやすく、担当者が変わると一気に運用が崩れるリスクがあります。

やり取りと格納:契約書のバージョン管理と共有フォルダ

契約書は一度で決まることはほとんどなく、何度もドラフトを修正しながら取引先と調整を重ねます。このやり取りもすべてメールベースで行われ、修正するたびに「NDA_2024_v3」「NDA_2024_final」「NDA_2024_final_final」などとファイル名を工夫しながら共有フォルダに格納する運用が一般的です。

しかし、共有フォルダの構成は部門や担当者によってバラバラで、「契約書」フォルダの中に「2024年」「社名別」「プロジェクト別」などのサブフォルダが混在し、どれが最新かわからない・そもそもどこに保存されたかわからないといった問題が頻繁に起こります。

工夫している企業では「ファイル格納ルール」をドキュメント化して全社で運用していますが、実際にはルールが形骸化していたり、新入社員に伝わっていなかったりするケースも多く見られます。

案件を探すという地味な苦労

数ヶ月前の類似案件を参考にしたいとき、どこに情報があるのかを探し出すのは一苦労です。まずはメールの検索欄でキーワードを入れてやり取りを探す。メールを見つけたら、そこに書かれている案件名やファイル名を頼りに、共有フォルダを掘り進めます。場合によっては**「担当者Aの個人フォルダに入っていた」「メールにしか添付されていなかった」**というケースもあり、探すだけで30分以上かかることも珍しくありません。

このような検索のしづらさは、ナレッジ活用の障壁にもなります。過去にどう対応したのか、誰がどのような判断をしたのかを記録として残す術がないため、「同じような案件なのに毎回ゼロから考える」という非効率が常態化している企業も少なくありません。

ツールを変えずに最大限工夫する方法:メール・Excel・共有フォルダでもここまでできる

「理想はシステム導入だけど、今すぐには難しい」という企業も少なくありません。 限られたツールの中でも、運用ルールの明確化と定着によって、一定の効率化は可能です。

ここでは、メール・Excel・共有フォルダという環境で、法務案件管理を少しでも楽にするための実践的な工夫を紹介します。

依頼メールのフォーマットを定型化する

まず取り組みたいのが、依頼の出し方を標準化することです。依頼部門からのメールにフォーマットがあるだけで、読み取る手間や情報の抜け漏れが格段に減ります。

例えば、以下のようなテンプレートを社内で展開すると効果的です:

【相手先】●●商事株式会社

【締切希望日】2025年4月10日(社内稟議提出の関係で厳守)

【依頼内容】契約書のドラフト確認と修正案の作成

【背景・補足】

・新規取引先との年間取引に向けた契約(初年度見込み:3,000万円規模)

・相手先は業界でも大手で、交渉上の力関係は相手側が強い状況です

・相手方ひな形にて契約草案が提示されており、以下のような気になる条項があります:

- 知的財産権の帰属が「全て相手先に帰属」となっており、弊社の独自ノウハウも対象になりかねない文言

- 損害賠償の上限が設けられておらず、「無制限」の表現あり

- 管轄裁判所が相手先の本社所在地(関西)で固定されており、訴訟対応コストが懸念

・現時点では当社営業側から契約書面の修正交渉を予定しているため、まずは法務観点でのリスク洗い出しと修正方針のご意見をお願いします

テンプレートは、社内ポータルやイントラ上に「契約依頼テンプレート集」として掲載し、誰でもコピー&ペーストで使える状態にしておくと運用しやすくなります。

Excel台帳に入力支援を仕込む

Excelは、関数やデータ検証機能、ドロップダウンリスト、条件付き書式などを活用することで入力ミスを減らし、可視性を上げることができます。

案件管理台帳の代表的な入力項目例と運用工夫

| 項目名 | 内容 | 入力支援の工夫 |

| 案件ID | 一意の管理番号(例:202504-001) |

自動連番化 or 手動でも命名ルール統一(例:年+月+通番)

|

| 案件名 | 「NDA締結(●●商事)」など |

フリーテキストだが命名ルールを推奨(契約種別+相手名)

|

| 担当法務 | 案件の主担当者名 |

ドロップダウンリスト(選択肢:社内の法務メンバー)

|

| 依頼部門 | 営業、開発、管理部門など |

ドロップダウンで誤字や表記揺れを防止

|

| 相手先 | 契約先企業名 |

フリーテキスト(ただし、社名の正式表記統一を推奨)

|

| 契約種別 | NDA/業務委託/売買契約など |

分類固定+ドロップダウンで集計・分析しやすく

|

| ステータス | 受付済/確認中/交渉中/完了など |

**ドロップダウン+色分け(条件付き書式)**で進捗を可視化

|

| 締切日 | 依頼者が希望する回答日 |

条件付き書式で締切が近づいたら赤く表示などの視覚化

|

| 完了日 | 対応が完了した日付 |

日付形式の入力制限+数式で所要日数の自動算出も可能

|

| リスク有無 | 損害賠償/知財などの重要懸念の有無 |

ドロップダウン(あり/なし)+メモ列で補足も可能

|

| 概要・補足 | 案件の背景、リスク等の自由記述欄 |

フリーテキスト(詳細を記録しておくとナレッジ活用しやすい)

|

| ファイル保存先 | 共有フォルダURL、ファイルパスなど |

リンクを貼れるようハイパーリンク設定で一発アクセス可能

|

また、「1案件=1行」ルールを明確にすることで、検索性やデータ整合性が格段に向上します。各列に「案件ID」「契約種別」「依頼部門」「ステータス」「締切日」などの基本項目を揃え、オートフィルタや条件付き書式を使って並び替え・絞り込みができる構造にするのが理想です。

さらに、複数人が台帳を更新する運用を前提とする場合には、「誰が・いつ・どこを更新したか」を管理する工夫も不可欠です。たとえば、

- OneDriveやGoogleスプレッドシートで編集履歴を自動的に残す

- 「最終更新者」「更新日」などの列を設けて手動で記録する

- 誤って削除・上書きされないように、入力が不要な列にはシート保護をかける

といったルールを導入することで、属人化や記録ミスのリスクを抑えながら、再利用性の高いデータベースとしての活用が可能になります。こうした台帳構造を一度整えておけば、将来的にツール導入を検討する際のデータ移行もスムーズになります。

共有フォルダ構成と命名ルールを統一する

案件関連のファイルが蓄積されていく中で、共有フォルダの構成やファイル名のルールがバラバラだと、後で目的のファイルを探すのに膨大な時間がかかるようになります。実際に現場では、「フォルダが人によって年度別、相手先別、案件種別と分かれている」「ファイル名に統一感がない」といった状況が多く見られます。

こうした混乱を防ぐためには、案件単位でのフォルダ構造と、命名ルールを明文化しておくことが不可欠です。たとえば以下のようなルールが実務上扱いやすく、定着しやすい構成例です。

【フォルダ構成の例】

└─ 01_法務案件(共有ドライブ直下)

└─ 2025年度

└─ 20250401_ABC商事_取引基本契約

├─ 01_契約書ドラフト

│ ├─ NDA_v1.docx

│ └─ NDA_v2_修正済.docx

├─ 02_レビュー結果

│ └─ 法務コメント_20250402.xlsx

└─ 03_やり取り記録

└─ メール転記_20250401.pdfこのように、案件単位でフォルダを切り、サブフォルダで文書の種類(契約書・レビュー・やり取り記録など)を分類することで、後から第三者が見ても迷いづらくなります。

【ファイル名の命名ルールの例】

例:20250401_NDA_ドラフト_v1.docx、20250402_法務コメント_v2.xlsx

・修正ファイルは 修正済 や 最終版 の表記を含める

・メールのPDF化保存は メール転記_送信者_日付 を推奨

こうしたフォルダ構成とファイル命名のルールは、1ページの簡易ガイドにまとめて社内ポータルやチームドライブ上に設置しておくと、新人や他部門のメンバーもすぐに参照できます。

定着を図るためには、「法務案件のフォルダ作成はこのテンプレートをコピーして使う」という初期フォルダのひな形を用意しておくのも非常に効果的です。

検索ノウハウの共有:ナレッジを埋もれさせないために

「過去の案件を参考にしたいけれど、どこにあるのかわからない」「似たような契約を探すだけで30分以上かかる」──こうした悩みは、法務や事業部の現場でよく聞かれる声です。

この問題の多くは、検索スキルやファイルの探し方に関する“ノウハウの共有不足”が原因です。実際には、ツール自体に十分な検索機能が備わっていても、それを使いこなせていないケースが少なくありません。 たとえば、以下のような検索ノウハウを知っているだけで、過去案件へのアクセスは大きく改善します。

(1)OutlookやGmailでのメール検索

→ 件名と送信元を組み合わせて、特定の相手との契約関連メールを絞り込む

hasattachment:yes AND filename:NDA

→ 添付ファイル付きのうち、ファイル名に「NDA」が含まれるメールを抽出

received:last year AND “損害賠償”

→ 昨年受信したメールの中で、本文に「損害賠償」が含まれるものを検索

(2)共有フォルダ・エクスプローラーでのファイル検索

→ ファイル名に「契約」を含むWordファイルだけを一覧表示

“ABC商事” content:知的財産

→ ファイル本文に「知的財産」という記載がある「ABC商事」関連の文書を検索

datemodified:this year

→ 今年更新されたファイルに絞って一覧化

こうしたテクニックに加えて、Excel台帳にタグ列やキーワード列を設けておくことで、「損害賠償あり」「知財リスクあり」「交渉困難」などの属性で過去案件を絞り込むこともできます。

このタグ運用を日常的に行っておけば、「類似案件を参考にしたい」といった場面で、台帳のフィルタ機能だけで必要な情報に辿り着けるようになります。

これらの検索ノウハウや絞り込みの工夫は、担当者ごとにバラバラに持っているのではなく、チーム内でナレッジとして明文化・共有しておくことが重要です。

たとえば「よく使う検索ワード一覧」「タグ付けルール集」などを社内ポータルに掲載するだけでも、情報アクセスのスピードが全体的に底上げされます。

このように、たとえ古い仕組み(メール・Excel・共有フォルダ)のままでも、ルール化・定型化・可視化・ナレッジ共有といった工夫を積み重ねることで、一定の業務効率化は実現可能です。ただし、情報の分断や属人化、転記の手間、検索性の限界といった構造的な課題は、どこまで工夫しても完全には解消できません。

そうした背景から、中長期的には一元管理が可能な専用ツールの導入も視野に入れるべきタイミングが訪れるのです。

従来型フローの利便性と限界

多くの企業では、法務案件の管理をメール・Excel・共有フォルダという既存の汎用ツールで運用しています。身近なツールで完結するため、導入のハードルも低く、一定の業務には対応できます。しかし、案件数が増え、関係者が複雑化するにつれて、その“使いやすさ”がむしろ非効率の原因となることも少なくありません。

ここでは、従来型の管理フローにおける利便性と構造的な限界を整理して解説します。

利便性:既存環境で完結する「手軽さ」と「導入障壁の低さ」

(1) 追加コストがかからない

既に社内に導入されているITツール(Outlook、Excel、共有フォルダ)で完結できるため、新たな投資が不要。特にコストに敏感な中小企業や法務専任者の少ない組織では、この手軽さは魅力です。

(2) 操作に慣れている

社内の誰もが使い慣れており、特別なトレーニングも不要。依頼部門も抵抗感なく利用できるため、最低限の運用はすぐにスタートできます。

(3) 少人数運用では柔軟に対応できる

法務担当者が少数で、案件も月数件程度であれば、メール・Excelでも柔軟にやり取り・記録・共有ができ、かえって大掛かりなツール導入は過剰になる場合もあります。

限界:成長するほど露呈する「情報の分断」と「業務の非効率」

(1) 手動転記による時間ロスとヒューマンエラー

案件の受付からExcel台帳への転記作業はすべて手作業。依頼メールから内容を読み取り、会社名、契約種類、期限、ステータスなど10項目以上を入力する必要があります。

年間数千件の案件がある企業では、この作業だけで年間数百時間に及ぶこともあり、業務キャパシティを圧迫します。

また、転記ミス・漏れ・重複といったヒューマンエラーが頻発し、台帳の信頼性にも影響を与えかねません。

(2) 情報の分断と属人化の加速

案件に関する情報が、メール(やり取り)・Excel(管理)・共有フォルダ(契約書保存)に分散しているため、1つの案件の全体像を把握するには、複数ツールを都度横断して確認する必要があります。

担当者本人しかファイルの場所や経緯を把握していないというケースも多く、担当変更時や急な引き継ぎの際に業務が完全に止まるリスクもあります。

(3) 契約書のバージョン管理が煩雑

契約書の修正が入るたびに「NDA_v1」「NDA_v2」「NDA_final」「NDA_final_修正後」などとファイル名でバージョンを表現しながら手動で共有フォルダに保存していきます。

しかし、誰が最新版をどこに保存したか不明になったり、誤って古いバージョンを送付してしまったりといったトラブルも少なくありません。バージョン管理の属人性が高く、監査・証跡としても脆弱です。

(4) 検索性の低さがナレッジ活用を妨げる

過去案件を参照したいとき、まずはメールボックスを検索し、相手先名ややり取りの文面から目当てのメールを探し出し、そこから添付されたファイル名を頼りに共有フォルダを開き…と、複数のツールを行き来する煩雑な作業が発生します。

場合によっては目的のファイルが個人フォルダに埋もれている、あるいは添付ファイルしか存在しないといったケースもあり、探し出すのに20分以上かかることも。結果として、「探すより作ったほうが早い」となり、過去の知見が再利用されない構造的なムダが生まれてしまいます。

このように、従来のツールでの運用は一定規模までは対応可能ですが、案件数・関係者数・ナレッジ量が増えるとともに、情報の分断、属人化、非効率といった構造的な限界が顕在化します。

これらは一時的な工夫でしのげるものではなく、業務基盤そのものの見直しが求められるサインとも言えるでしょう。

法務DXの一手「OLGA」で劇的に変わる業務フロー

ここまで見てきたように、メール・Excel・共有フォルダをベースにした従来の法務案件管理は、一定の業務には対応できるものの、案件数が増え、関係者が増えるほどに情報の分断・属人化・検索性の低さといった構造的な課題が浮き彫りになります。

「できる限り工夫したが、それでも限界がある」

そう感じたときこそ、法務業務を抜本的に効率化するための一手が必要です。

法務案件を“依頼から保存・検索まで”一元管理できる、メールとも連携可能なクラウド型法務案件管理システム「OLGA」をご紹介します。

事業部は日常的に使い慣れたメールやフォームから簡単に依頼でき、法務部門は情報の転記やファイル整理の手間なく、すべての案件情報を整理・蓄積・活用できる仕組みを構築できます。

OLGAとは?

OLGAは、法務案件を“依頼から保存・検索まで”一元管理できるクラウド型の法務案件管理システムです。GVA TECHが提供しており、事業部からの依頼はメールやフォームで簡単に受付でき、法務側では台帳作成・契約書の整理・過去案件の検索までをすべて自動化。メール・Excel・共有フォルダをまたぐ煩雑な管理を、ひとつの仕組みでスムーズに統合できます。

OLGA導入の3大メリット

(1)案件台帳の自動作成

メールでの依頼受付をやめ、事業部門がフォームに入力するだけで台帳が自動作成。Excelへの転記作業は一切不要に。

(2) 契約書やメールの自動蓄積

やり取りするだけで、契約書の全バージョン・メールの内容が自動で案件に紐づいて保存されます。共有フォルダへの手動格納はゼロ。

(3) 高度な検索機能で過去案件もすぐ見つかる

案件名だけでなく、契約書の本文やメール本文も全文検索可能。台帳項目によるフィルタリングも可能で、ナレッジ活用が簡単に。

導入企業の声

郵船ロジスティクス株式会社様

「毎日1時間半かかっていた案件受付業務がゼロに。類似案件の検索やノウハウ共有がスムーズになり、業務キャパシティが飛躍的に向上しました。」

株式会社エムティーアイ様

「年間1万件のExcel転記・ファイル格納がゼロに。検索・分析の効率が圧倒的に改善されました。」

まとめ:今こそ「脱メール・脱Excel・脱フォルダ」のタイミング

法務業務は、企業の信頼や事業継続に直結する重要な役割を担っています。

それにもかかわらず、依然としてメール・Excel・共有フォルダといったバラバラのツールに頼った案件管理が続いている企業は少なくありません。

こうした“つぎはぎの運用”は、情報の分断や属人化、検索性の低さといったリスクをはらんでおり、業務の効率化だけでなく、ガバナンスやナレッジ活用の観点からも限界が見え始めています。

今こそ、「脱メール・脱Excel・脱フォルダ」へ踏み出すタイミングです。

法務管理システム「OLGA」を導入すれば、煩雑で非効率な作業や属人化された運用から解放されます。案件の受付から保存・検索、ナレッジの共有・再利用までを仕組み化することで、法務部門は単なる管理業務から脱却し、本来の価値ある戦略的な業務に集中できるようになります。

面倒でリスクを伴う日常業務を手放し、より付加価値の高い部門へと変貌する第一歩を踏み出しませんか?チームが一丸となって生産性を高め、新たなステージへ進むための環境を「OLGA」で整えましょう。

詳しくは資料をご覧ください